最新股票配资模式

北朝鲜唯一战神,最后一战

1946年2月,通化

在郊外漫天的风雪中,方虎山正带着朝鲜义勇军第一支队在山里没日没夜地赶路。

“看见通化了!”听见先头部队站在山顶的喊声,方虎山紧赶了几步,来到队伍前头。

刚刚登上山顶,方虎山就迫不及待地向通化望去,眼前的景象让他的脸色变得异常凝重。

往日平静的通化城,此时城内四处都冒着火光和浓烟,即使在郊外,也能依稀看出城内的混乱局面。

“快!跟上!”

除了几句必要的催促,方虎山咬紧了牙关一言不发,面色青紫。

通化的鬼子,居然真的造反了!

一、通化之乱(上)

在解放战争初期,方虎山与大量的朝鲜同胞一样,是我军东北民主联军(东北野战军的前身)中朝鲜义勇军的一员。

作为朝鲜义勇军第一支队政委,方虎山的主要职责是驻守通化。

通化,南接鸭绿江,北与松辽平原相连,煤、铁、森林资源丰富,也是人参、貂皮、鹿茸的产地,进可出东北松辽、退可守长白天险,历来为兵家必争之地。

1945年日本无条件投降后,八路军迅速进驻通化接受日军投降,而后陆续将东北军政大学、航空学校、炮兵学校、中共辽东省委机关迁至通化,通化市成为我军长白山区的中心根据地。

然而,此时的通化存在着一个巨大的隐患。

由于良好的地理条件,通化市在日军占领期间一直处于非常重要的位置,日军甚至一度考虑将通化变成伪满洲国的“国都”,在日军投降之后,通化市和其周边留存着大量的日本平民和已经投降缴械的日军。

在日本宣布投降时,贼心不死的日本关东军司令部曾暗中发出指示:除在铁路干线上的日军部队解除武装外,在偏僻山区的日军要尽可能地避免解除武装,保存力量。

遵照这个指示,关东军125师参谋长藤田实彦带着关东军残余3000余人潜伏于通化。在日本投降后,通化实际上悄然成为日伪反动分子负隅顽抗的大本营。

然而,随着时间的推移,八路军在通化的实力越来越强,日军流寇们搞事造反的机会越来越渺茫,日军造反的妄想眼看就要成为泡影。

就在这时候,一个意想不到的组织联系了藤田实彦——国民党。

此时,国共双方在东北的争夺日渐激烈,为了在东北抢地盘,国民党不惜和日军勾结,狼狈为奸之下,日军向国民党和盘托出通化仍有大量关东军残余的情况。

国民党大喜,于是派出曾在伪满洲国当官的汉奸孙耕尧联系藤田实彦,为了让藤田答应在通化发起暴动,孙耕尧甚至答应了藤田事成之后,日军可在通化和国民党共同执政。

藤田原本对国民党并不信任,但他也没想到国民党居然毫无底线,居然可以同意日军在通化建立一个国中之国,为了这个巨大的诱惑,藤田决定铤而走险。

经过策划,藤田定在1946年2月3日,也就是大年初二发起暴乱。

二、通化之乱(下)

应该说,这次暴乱对通化的东北民主联军(东北野战军前身)来说是非常危险的。

通化日军一直以来都是最顽固的一部分,在通化投降时,日军就展现出了拒不合作的恶心态度,将通化储备的粮食衣物等战略物资全部焚毁。

然而,东北民主联军在进驻之后却以德报怨,对日本人采取了极度宽容的政策,不仅保障了全部日本侨民的生命财产安全,还一视同仁的发放救济粮食物资。

东北民主联军对于日军的技术兵种更是优待有加,只要是愿意工作的,全部都给予了相应的技术岗位,其中130多名医护人员被完整地安排到野战医院工作。

由于长期以来的优待政策,大量日本底层平民自发地拥护东北民主联军,因此东北民主联军尽管一直对日军有所防范,但对日军残党准备发起大规模暴乱确实缺乏心理准备。在暴乱发动的前夕,通化的主要战斗部队朝鲜义勇军第一支队主力仍在通化周围的山区剿匪。

对于日军来说,这是千载难逢的大好时机。

日军不知道的是,他们挑错了合作对象。

1946年2月2日,就在计划发起暴乱的前一天,一个国民党人不知道是喝高了还是太兴奋了,居然佩戴着国民党党徽大摇大摆走在通化的大街上,被人当街拿下。

随后,根本用不着拷问,这位优秀的国民党人就把暴乱计划和盘托出,东北民主联军终于知道了暴乱的事情,大吃一惊,立刻开始全城紧急搜集信息。

很快,东北民主联军就发现情况的危急程度非同小可:距离暴乱仅仅不到十几个小时,而日军为这次暴乱集合了超过几千人,在航空学校、炮兵学校里都有日军的内应;如果暴乱不能在早期压制下去,后期将日军轻松聚集超过3万人。

此时,城内的东北民主联军加起来也只有几百人,且还必须集中守备各个重要位置,唯一能用的机动兵力只有朝鲜义勇军的三个中队,双方的力量极度悬殊。

在这紧急时刻,通化行政公署专员蒋亚泉立刻行动起来,一面让在外剿匪的朝鲜义勇军第一支队主力立刻赶回通化,一面火速出击直接捣毁了叛乱分子的总部,活捉国民党暴乱首领孙耕尧,不仅知悉了暴乱的全盘计划,而且提前清除内奸分子170余人。

不仅如此,民主联军在清查中还在炮兵学校发现并抓住已经在给坦克加油、试图抢夺坦克和大炮的日军士兵,在航空学校拿下好几名已经上了飞机的日军飞行员。

然后,由于时间太短,人手不足,东北民主联军未能彻底阻止暴乱的发生。

三、通化平叛(上)

2月3日凌晨,近万名日军在通化城内发起暴动,暴乱匪徒们手持机枪、步枪,挥舞战刀嘶叫着分数路冲向市内行政公署大楼、通化支队司令部、市公安局、市电话局、飞机场等重要目标,通化叛乱开始。

我军领导的通化自卫武装合计仅500余人,敌众我寡,各处的反暴乱战斗十分艰巨,其中,尤其以日军将校关押处和专员公署大楼的战斗最为激烈。

在得知暴乱消息后,东北民主联军紧急将100多名原关东军将校集中关押,暴乱一开始,关押处就成为日军重点进攻的目标,被关押的日军顿时躁动起来,情况一时间危急万分。

由于负责防守关押处的民主联军只有一个班的兵力,无法做到内外兼顾,班长当机立断,用机枪将100多名企图里应外合的被关押日军将校全部击毙,从而避免了形势的恶化。

专员公署大楼作为我军在通化的行政中心,是通化市的关键所在,暴乱刚刚开始,近千名日军和国民党匪徒混合编队的暴乱分子就疯狂地冲击公署大楼。

坚守公署大楼的战士与进犯之敌展开殊死博斗,然而在人数的绝对劣势下逐渐抵挡不住,二楼、三楼先后被暴徒占领。

面对最后时刻,通化行政公署蒋亚泉专员亲自来到战士中间指挥战士杀敌,守军士气大振,冒着弹雨与敌人展开白刃战,大楼内杀声、枪声响成一片。

在这万分紧急的时刻,日军的背后突然响起枪声,通化城内唯一的机动部队朝鲜义勇军1营1连,在连长高应锡的率领下及时赶到。

1营1连连长高应锡,后以副联队长身份参加了“伤心岭”战役,1952年因病退伍回国治疗,曾担任通化市劳动局副局长等职,离休前享受副地级待遇

在守军和朝鲜义勇军的前后夹击之下,人数明显占优的日军一片混乱,就此溃败。

在围攻公署大楼失败后,各个阵地上的日军先后溃败而逃,整个暴乱队伍溃不成军。

直到这时候,日军才发现自己被人卖了——拼命煽动他们暴乱的国民党人,一个都没有在暴乱中出现。

2月3日晚上6时,通化各主要战场基本安静下来,叛乱最大的危机已经结束。

东北民主联军获得了辉煌的胜利:经过精心的策划和浴血奋战,仅仅500人的守军在援军到来前就彻底击溃了近万名暴乱日军,取得了这次反暴乱斗争的胜利。

四、通化平叛(下)

暴乱已经落下帷幕,事情却远远没有结束。

方虎山很快率领朝鲜义勇军第一支队主力赶回了通化,开始在通化全城抓捕暴乱人员。

面对暴乱造成的一片狼藉,朝鲜战士们十分痛心,他们没想到的是,更可怕的还在后面。

当方虎山和战士们来到通化红十字医院时,看到了真正令人震惊的恐怖景象:整个医院已经成为一片血海,原本活生生的伤员们全部倒在血泊中,很多人就死在自己的病床上。

仅为示意用,侵删

犯下这毫无人性罪行的是日军医疗队。

在暴乱当天,在红十字医院工作的130余名日军医护人员借助自己身份,突然对医院中毫无抵抗的伤员痛下杀手,有些伤员被手术刀割开血管,有些被麻醉后活活闷死。

我军根本想不到日军连医疗队伍都如此丧心病狂,并未对此设防,结果在红十字医院就医的150余伤员无一幸免,全部被害。

面对这样灭绝人性的暴行,东北民主联军的战士们杀红了眼。

在暴乱发生之后,民主联军在通化全城搜捕所有可疑的日军暴乱分子,街上凡是口令答不上来的直接一枪放倒;凡是躲在洞里或隐藏处的,二话不说手榴弹就进去问侯;凡是躲地窖里的统统堵死出口和通风口一律活埋。

接下来的两周之内,挨家挨户的搜捕行动继续进行。民主联军清楚日本人没有在门口挂对联的习惯,因此只要师不挂对联房子的统统破门而入,在天罗地网的搜捕之下,暴乱人员纷纷落网,那些选择逃跑的人则直接被乱枪打死。

煽动这次暴乱的两名匪首下场如下:

孙耕尧等国民党人在暴乱前已被判处死刑,但暴乱发动后因灯光熄灭逃过一劫。暴乱结束后,战士发现这帮人居然没死,遂一一仔细补枪击毙。

藤田实彦

日军头目藤田实彦在搜捕中被朝鲜义勇军1连连长高应锡捉拿归案,随后被五花大绑押到街上,作为活展品现场示众。

每当有日本人经过时,藤田都低着头不断谢罪:“对不起你们了,对不起你们了!”——这可能是他的真心话,因为他知道是他的愚蠢害死了无数日本人。

在极度悲哀和绝望中,藤田实彦在1个月后患了急性气管炎和肺炎,很快就翘了辫子。

关于最终到底日本人在此次事件中的伤亡各方说法不一,东北民主联军声称日本人的死伤大约在3000-4000左右,而日本有报纸号称日本人死伤近万。

可以确定的是,被俘虏的日军不会少于3000人。

跟这个谜一样的伤亡数字同时流传开的,是一个通化老人们口口相传的故事:

据说,就在叛乱发生后的一个雪夜,方虎山率领的朝鲜义勇军把所有的日本俘虏通通压上通化城头。

衣着单薄的日本俘虏在寒风中瑟瑟发抖,但相比于寒冷,他们更害怕身后朝鲜义勇军枪上闪闪发亮的刺刀。

没有人知道城墙上发生了什么事,他们只听到了“扑通”、“扑通”地落水声,就像是有人掉下了通化城外的河里一般。

通化的老人们说,那声音,持续了一夜。

通化的老人们还说,第二年开春,河水里的鱼,又肥又美,可是谁也不敢吃一口。

老人们都说,

那是方虎山将军下的命令。

五、人民军第一战将

作为一名完全在东北野战军中成长起来的战将,方虎山在解放战争中其实没有留下多少显眼的痕迹。

在通化对日本鬼子痛下杀手,已经是方虎山在中国留下的最知名战绩。

1949年7月,应朝鲜政府的要求,方虎山和四野166师(由朝鲜义勇军改编而来)成建制回到朝鲜,被改编为人民第6师团,方虎山任师长。

谁也没有想到,这么一位长期在解放军中担任政委角色的师级干部,在1950年朝鲜战争爆发之后,突然摇身一变,俨然成为朝鲜第一战将。

朝鲜战争爆发的第一天,方虎山就和第6师团一起演示了解放军千变万化的战术,第6师团整整一个团的士兵大摇大摆地乘坐火车直扑敌军占据的开城中心,3000名前东野战士化身特种兵在敌占城市的正中央来了个中心开花,一天之内就拿下了重兵把守的开城,成为开战之后最快取得突破的人民军部队。

(这段历史记载在:抗美援朝.风起之前01:冰与火的开端)

随后,美国大举进军朝鲜半岛,眼看人民军就要被迫停下脚步时,方虎山率领前东野李红光支队凶猛穿插,直接一路插穿到了朝鲜半岛南岸,甚至差一点就要拿下釜山港,以一己之力吓得美军全体回防釜山,让人民军成功美军包围在釜山狭小的范围里,短期内取得巨大优势。

顺带一提,方虎山因为此次精彩战绩还被日本人冠上了“雾之刺客”的中二名号,第6师团也因此被美国人称为“幽灵之师”。

(这段历史记载在:抗美援朝.风起之前04:幽灵之师)

而在仁川登陆之后的绝境中,釜山周围的人民军全体溃散,位于整个战线最深处的方虎山临危不乱,带着第6师团机敏地四处穿插,配合强悍的野外作战生存能力硬是在小白山脉中走出一条生路,最终把整整三千多名战士带回北方,为人民军保存下极为珍贵的强大战力。

方虎山

由于极度出色的表现,方虎山成为人民军毫无争议的第一战将,他是朝鲜第一个被授予共和国“双重英雄”称号的将军,第6师团也被封为“近卫第6师团”。

在回到后方不久,方虎山就被任命为第5军团中将军团长,在第四次战役时,方虎山指挥第5军团配合志愿军打出了精彩的横城反击战,并在随后的大后撤中全身而退。

第五次战役结束后,随着交战两方正式开始谈判,中美双方都或多或少地开始克制自己的军队,整个战线慢慢趋于平静。

令人意想不到的是,谈判开始之后不久,开战以来表现近乎完美的方虎山却迎来了有史以来最大的挑战。

在当时并没有人知道,这场发生在谈判期间的规模并不太大的战斗,竟成为方虎山的最后一战。

六、最后一战

随着开城的谈判逐渐陷入僵局,休整完毕的美军又开始蠢蠢欲动了。

第五次战役的硝烟才刚刚落下不久,范佛里特已经充分见识到志愿军坚韧的战力,短时间里没打算再来一次。这一次,范佛里特决定拿东线的人民军开刀。

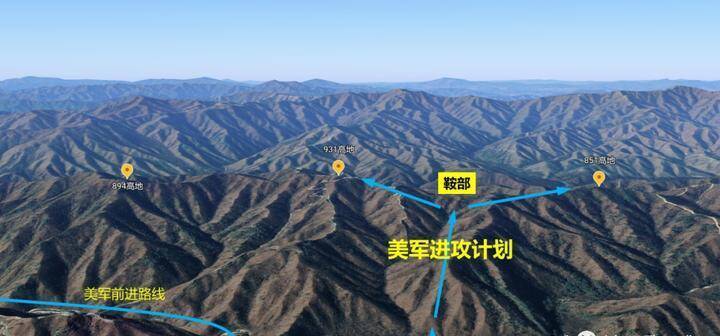

8月初,被称为1951年夏季攻势的作战全面展开,美军的主要目标是拿下东线战线上的几个关键高地,把东线战线上的凹陷补上,为下一步推进做好准备。

在美军定下的一系列作战计划中,983高地原本只是其中一个非常不起眼的目标。

983高地是美军进攻道路边上的一座小山,这个高地虽然不能直接阻碍美军前进,但是可以成为人民军炮兵的观察哨,因此范佛里特要求美10军军长巴亚斯少将务必拿下这个高地。

范佛里特特地和美10军军长交待:韩军士气低落是联合国军目前一个大问题,983高地“显眼而且容易攻击”,是让韩军练手的大好机会,如果韩军能在美10军炮兵的帮助下拿下这个高地,对他们的士气大有帮助。

于是,南5师36团为此特地被划归美2师,专门负责攻占983高地。

为了打好这场韩军的“信心之战”,美军特地调拨了数量惊人的火炮——整整200门火炮被派来支援仅仅4公里的攻击正面,这个密度即使在美军也是极度夸张的。

范佛里特把一切都安排妥当,甚至连对手都帮南5师挑好了:韩军打志愿军那是没戏的,但是和人民军还是能打一下的吧。

可惜的是,范佛里特并不了解人民军和志愿军之间特别的渊源。

驻守在983高地的人民军第5军团第12师团,由中国人民解放军四野43军156师改编而来,是一支参加过辽沈、平津和渡江战役的,名副其实的解放军部队。

而第5军团的指挥官,正是在东野成长起来的方虎山。

踌躇满志的范佛里特不会想到,他漏算的这一点,最终让983高地之战成为美军在朝鲜战争史上刻骨铭心的战斗之一,也让983高地多了一个更加响亮而又悲惨的名字:

血染岭(Bloody Ridge)。

七、染血之岭

1951年8月18日,联合国军对983高地的进攻正式开始,200们各种口径的火炮对着一个小小的山头发起了不计代价的轰击。

仿佛觉得200门火炮还不够多似的,美2师下达的命令中清楚地写着:“在这次攻击中,弹药没有限制。”

983高地被各种各样的炮弹彻底淹没,爆炸的烟尘冲天而起,遮盖了整个高地。

如此雄壮的炮击给了韩军充足的信心,南36团在炮火声中呐喊着向983高地冲了上去——然后就被北朝鲜的地雷阵给炸得人仰马翻。

于是,第一天炮火射击等于白费,韩军的进攻在忙不迭的后撤排雷中草草收场。

第二天,美军的炮火声再次响起,36团嗷嗷地爬上983高地,正面迎面飞来了连成串的手榴弹,屁股后面则是来自四面八方的射击,韩军还没来得及想清楚“这些朝鲜人是怎么活下来的?”这个问题就已经死伤惨重,只有三分之一的韩军成功逃回了自己的阵地。

在日本人写的朝鲜战史中,清楚地描述了此时人民军采用的防御方式:

...中朝军队把阵地都构筑在接近山顶的反斜面上,而在正斜面上只构筑假阵地和警戒阵地。挨近山顶的阵地由深深的交通壕和掩体组成,多为横穴式的能抗轻炮和中炮的工事。而且,特别精心构筑的是在反斜面山腰的工事,这几乎就是洞窟,可以承受任何炸弹和炮弹的工事。

北朝鲜军在受到集中炮击时,在掩蔽部里待机。当炮击停止的同时就进到射击线上开始投掷手榴弹和机枪射击,所以怎么炮击也收不到压制的效果,仅仅从正面攻击是不会解决问题...

在朝鲜战争的这个阶段,志愿军和人民军都在反斜面战术的基础上发明出了更加先进的战术:志愿军后期法宝“坑道”的雏形。

坑道的操作方式非常多,但本质都是一样的:在反斜面挖出“几乎就是洞窟,可以承受任何炸弹和炮弹的工事”,让美军的战前炮击失去作用,把阵地战真正转化成双方步兵之间的轻武器决斗。

作战方式最像志愿军——骨子里其实根本就是东北野战军——的方虎山,和当时的志愿军一样,很快就领悟到了坑道工事在防御中的重要性。

因此,他很快成为人民军中首位大规模使用坑道技术的将领,而血染岭,就是人民军坑道战术首次大放光芒的舞台。

在方虎山的指挥下,第12师团首次采用的坑道防御使美军配属给韩军的200门火炮基本上完全失去了作用,尽管美军每天发射多达4万发炮弹(4万发!一天!就这一个山头!),却无法对人民军造成多少有效伤害。

失去了火炮的帮助,能否攻下阵地,看的就是双方步兵的决心了。

从8月18日到8月25日,人民军和韩军在983高地这个小小的山头反复拼杀,阵地易手多达10余次,双方的战斗是如此惨烈,观战的美军记者看到整个山头都被鲜血染红,“Bloody Ridge”(染血的山岭)这个名字脱口而出。

南36团知道自己肩负着为整个韩军争光的重任,因此拼出性命也想要拿下这个高地,打出了韩军罕见的凶猛气势,可惜的是,这个高地上的守军不是单纯的人民军。

以东野战士为核心构成的人民军第12师团,不是韩军单靠决心就能与之匹敌的。

终于,在25日,第12师团又一次发起反冲锋,夺回了983高地。这个时候,南36团的损失超过一千多人,整个团接近崩溃,再也无力继续组织进攻了。

“给韩军找信心”计划至此完全破产,美2师师长拉夫那眼看韩军已经走在崩溃边缘,急忙派出美9团上来救场。

“韩军太拉胯,还得是看美军的!”在派出美9团的那一刻,拉夫那满心以为只要美军亲自上场,这个小小山头还不是手到擒来?

打到8月31日,拉夫那的脸都青了,又是整整6天的恶战,几十万炮弹和美韩两个团的联手攻击丝毫没法撼动这个小小的山头,血染岭仍然牢牢地掌握在人民军手中。

南36团早已忍受不了如此残酷的战斗,整个团原地崩解,很多连队散得干干净净,一人不剩。

美9团并没有好到哪里去,仅仅8月30日一个上午,1营A连就被打得只剩下22人,整个团同样处在崩溃边缘。

拉夫那没有等来攻下山头的好消息,等来的是一纸调令:9月1日,拉夫那被撤销了美2师师长的职位,由夏佐准将代理。

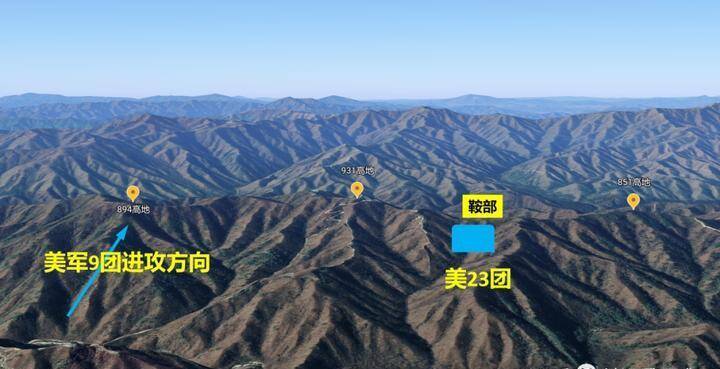

夏佐准将决定绝不重蹈拉夫那的覆辙,他一上任就下令:美2师全体出动,美9团继续正面进攻,美23团、美38团向血染岭侧后迂回,以全师的兵力进攻血染岭!

9月3日,美23团、美38团先后占领了血染岭东西方向的阵地,血染岭守军的补给路线被彻底切断。

眼看反斜面马上就要暴露在美军眼前,方虎山立刻下令血染岭守军第12师团全体撤退。

此时,美9团已经对血染岭发起总攻,为了掩护大部队后撤,小部分人民军被留下来进行掩护,曾在渡江战役立下大功的副班长宋达山带领5人战斗小组阻击到了最后一刻。

撤离战场的战士崔昌俊回忆,血染岭上最后传来了一句清晰的呐喊:

“毛主席万岁!”

八、伤心岭

见到血染岭的战斗报告后,范佛里特震惊了。

为了拿下这个仅仅4公里宽的小山头,联合国军付出了超过2700人伤亡的惨痛代价,这个数字就连一向内心坚定的范佛里特都感觉难以接受。

为此,范佛里特向李奇微提出了下一步作战计划:9月、10月分别在东、西两线发起攻势,如果作战顺利,接下来就在通川附近进行登陆作战。

李奇微看到这个计划也是大吃一惊:他上周才刚刚驳回了范佛里特的元川登陆计划,才没过一个星期,范佛里特居然又提上来一个通川登陆计划!

李奇微不批准登陆计划的考虑主要是兵力不足,朝鲜的兵力已经无法抽调,登陆作战只能由此时驻扎日本的第16军来执行,问题是,这样子日本就只能放空了。

日本放空,苏联会怎么想?万一苏军趁机拿下日本,那整个亚洲的美军就全完了,朝鲜的美军连一个都跑不掉。

这样全盘皆输风险是李奇微无法承受的,因此,李奇微在一周内第二次驳回了范佛里特的登陆计划,只允许范佛里特从陆上进攻。

于是,范佛里特命令东线美军向北继续前进,韩军继续负责侧翼的攻势,中心攻势由刚刚攻陷了血染岭的美2师继续担任。

之所以选择美2师继续进攻,其主要考虑在于情报部门给出的“重要情报”:美空军观测到,从血染岭撤下的第12师团往北进入了931高地,美军的判断是第12师团“肯定”在血染岭损失了无数的部队,匆忙逃入931高地之后来不及构筑阵地,怎么看都不可能做出强力抵抗,此时正是乘胜追击的最佳时机。

在这样的判断下,美军派出进攻931高地的主力部队是美2师第23团和法国营。

对于这群可怜的美国和法国人来说,情报部门犯下的是一个难以饶恕的错误。

931高地的守军并不是“刚刚打完血染岭,没时间构筑工事”的第12师团,而是“挖好工事,严阵以待”的近卫第6师团——被美国人称为“幽灵之师”的人民军头号精锐。

这支部队的出身比第12师团更加恐怖,近卫第6师团由四野166师整师改变而来,其前身是东北民主联军中大名鼎鼎的朝鲜义勇军第一支队——也就是“李红光支队”。

近卫第6师团作为方虎山的起家部队,不仅在朝鲜战争的前期表现突出,而且在仁川大败之后成建制撤回了北方,最大限度保留了当年李红光支队的精锐骨干,是此刻人民军中毫无疑问的头号主力。

美军用区区一个团加上一个营,想要拿下方虎山亲自指挥的近卫第6师团精心布置的防守阵地,无异于痴人说梦。

而且是噩梦。

9月13日,美军的进攻开始了。

美2师夏佐准将选择的进攻方向是931高地和851高地中间的鞍部地带,计划是首先拿下鞍部,然后向两个高地发展。

有意思的是,美军就连进攻方向都被人民军猜个正着。

当美军例行的掩护炮火散去之后(和血染岭一样,已经无法对坑道内的人民军造成有效伤害),23团一路畅通无阻地来到了鞍部——然后美国大兵一抬头,看见了人民军铺天盖地的手榴弹和迫击炮弹。

幸存下来的美国兵说他们“仿佛走进了马蜂窝”。

被炸到七荤八素的美军试图还击,却发现自己“连一个朝鲜人的影子都找不到”。

美2师师长夏佐准将发现情况不妙,于是第二天加派美9团进攻894高地,美9团带着20俩坦克艰难地翻山越岭,用两天时间攻下了这个高地,然后就发现自己闯了大祸——第6师团对这个高地发起了极其猛烈的反击,美9团在2天之内损失了超过200人,最终不得不放弃这个阵地。

美军这时候已经发现了,伤心岭的人民军和以前遇见的人民军一点都不像,其他人民军只会在阵地上死板地防守,而这群人民军战术灵活,进退有据,懂得保存实力,下手进攻时又凶猛无比。

不像人民军,倒和志愿军有八分相似。

在第6师团凶悍的防守下,美2师连续攻了一周毫无进展,又一次在“一个不到4公里的小山头”中陷入了杀戮泥潭,这一次更糟,不仅是攻不下来,23团还被敌人的火力给压死在山谷之中,进退不得。

这段日子里,正下着断断续续的秋雨,23团在雨里被淋着过了4个昼夜。

善于起名的美军记者近距离欣赏了美军在这个高地下的痛苦挣扎之后,形象地用美军此时的感受为这个无名山谷添加了一个响亮名字:“伤心岭”。

9月20日,美军再次用出了大招——刚刚上任还没1个月的夏佐准将从美2师师长的位置上滚了下来,新任师长杨少将正式上任。

然而,美2师的进攻还是毫无进展。

事实上,由于战斗伤亡累积得越来越多,23团此时的主要任务变成了后送伤员和前送物资,由于山谷地形太糟糕,娇贵的美国大爷不得不用人力前后往返,效果极差。

9月23日,心急的范佛里特跑来了前线,眼看着这个伤心岭又要成为另一个血染岭,范佛里特一咬牙,命令美9军、美10军全体发起攻击,因为“两个军的协同会方便些,而且对伤心岭的进攻也有所帮助。”

于是,美军的整个战争机器全体开动,伤心岭附近的南7师不得不为了美军的“进攻方便”而开始进攻眼前的敌人,法国营则作为生力军被送上伤心岭做最后一搏。

在法国营上山之后,美23团团长集合手上所有能动弹的士兵做了最后一次努力,终于第一次登上了931高地山顶,随后屁股还没坐热,就被人民军的反击给打了下去。

最后的努力失败之后,美23团实际上已经失去了作战能力,他们就连在阵地上自保都快要做不到了。

23团团长直接找到杨师长,明确表示自己的23团已经损失950人,“再打下去,就是自杀”。

杨师长经过仔细研究,同意了23团团长的意见,下令全军撤退。

这下子,伤心岭成为了名副其实的伤心之地。因为,这是自从1月份美军正式开始反攻之后,唯一一个用了美军整整半个月的时间,付出了大量伤亡,最终却在没有成功的情况下撤退的战例。

杨师长经过仔细研究,将伤心岭之战第一轮攻击的结果定义为“a fiasco”(可耻的惨败)。

至此,方虎山生涯中的最后一战也接近结束,正如他在朝鲜指挥的所有战斗一样,血染岭和伤心岭,成为了这位朝鲜第一战神肩上的又一个光辉战绩。

老旦点评

1.血染岭、伤心岭这两场阵地战别看过程简简单单,好像没什么大起大落,其实阵地战都这样,战线没动多少,打出的战绩却经常非常吓人。

血染岭一战,联合国军伤亡2700人,其中一半是美军。单说数字大家可能没概念,给大家一个标准就很清楚了:第五次战役后,主席给志愿军定下今后作战的标准是一个军一次战役要歼灭美军一个营。而血染岭的人民军第12师团(实际兵力不足一个师)在一场战斗里歼灭了美军一个半营。

伤心岭更夸张,第6师团最终撤离伤心岭的时候,美军和法军合计伤亡3700人,由于法军总共就上了一个营,也就是说,伤心岭一战方虎山干掉了美军一个整团,这个战绩简直就是离谱。

血染岭、伤心岭最后的结局是人民军放弃了阵地,但是由于美军的损失大到离谱的程度,李奇微和范佛里特因此不得不改变了对于整个朝鲜的战略。

血染岭、伤心岭和长津湖一样,是直接给美国人留下了心理阴影的关键战役,但凡是美国人写朝鲜战争的书,这两场战役基本上不会缺席。

可以说,血染岭、伤心岭是人民军后期的巅峰之战,没有之一。

2.人民军能够打出如此精彩的战役,其原因是非常复杂的。

在第五次战役结束后,美军在朝鲜已经取得上风,由于美军恢复了谨慎而且严密的战线,加上受限于朝鲜地域的狭小和制空权的缺失,志愿军无法继续打自己擅长的运动战,被迫转向并不熟悉的阵地战。

而在阵地战中,美军的火力优势被放大到最大,志愿军和人民军只能在美军疯狂的火力下苦苦支撑,寻找对策。

就在这段艰难的日子里,志愿军和人民军逐渐发现了“反斜面+坑道”战术的巨大潜力。坑道战术讲细了非常复杂,简单说明的话就是“挖出足以抵挡炮火(并且不耽误防守)的掩体”,把美军火力优势最小化,只要能让阵地攻防战变回步兵对步兵的基本操作,志愿军不怕任何对手。

这里多说一句,坑道这个技术是一线战士们自己慢慢开发出来的,没有谁“最先”发明了坑道战术这种说法。

就是在这样的背景下,人民军在血染岭、伤心岭首次大规模运用了不算太成熟的坑道战术,成功消除了火力优势,把阵地战还原回步兵面对面的决斗,让已经习惯了火力碾压的美军大吃一惊,再加上方虎山灵活的指挥、前东野独立师高超的战斗力、以及朝鲜战士们寸土必争的坚强斗志,美军被揍得找不着北也不足为奇了。

此处对美2师默哀1秒钟,这两场战斗打完之后,粗略估计美2师在朝鲜战争的伤亡率已经超过300%,How old are you啊?(怎么老是你?)

3.这两场美军刻骨铭心的战役结束之后,方虎山没有得到任何褒奖,反而因为丢失了阵地而受到严厉的批评。

此前方虎山就因为擅长和推崇运动战,被其他只会死打硬拼的人民军视为“异类”,这一次方虎山采用的“近距离的战斗最有效”“在山头上开展运动战”等理念成功杀伤了无数美军,却成为人民军内部批判他的理由。

这一战之后,方虎山就被派去阵线后方管理后备部队,再也没有获得带兵打仗的机会。

他的名字最后一次出现,是在1955年4月的朝鲜劳动党中央委员会全体会议上,这次会议中,方虎山作为“反党宗派分子”被开除出党。

为自己祖国奉献了一切的朝鲜战神从此消失在历史长河中,史书上再也找不到他的一丝痕迹。

方虎山,生于1916年,成长于东北解放战争,在朝鲜战争中大放异彩,日本军事评论家称他为山之幻梦、雾之刺客,把他比作忍者传说中可以操纵雾的高手;美军的战史上则留下了幽灵之师、河东陷阱、流血之谷、血染岭、伤心岭等一连串名字,每个名字的背后,都是方虎山那令美军胆寒的光辉战绩。

然而,在这段光辉战史的最后一页,留下的却是令人叹息的空白:

朝鲜第一战将方虎山,卒年,不详。